La sécurité des jouets n’est pas une affaire de règles obscures, mais de science pure : la taille des pièces est liée au diamètre de la trachée d’un enfant, les limites sonores à la fragilité de son audition, et les normes chimiques à la prévention des risques à long terme.

- Le fameux « test du rouleau de papier toilette » est une simulation domestique du « cylindre d’épreuve » officiel utilisé pour prévenir les risques d’étouffement.

- Le marquage CE n’est pas un label de contrôle mais une auto-déclaration du fabricant, ce qui impose une vigilance accrue de la part des parents.

- Les dangers peuvent être invisibles : les normes comme REACH encadrent la « bio-accessibilité » des produits chimiques (leur capacité à migrer du jouet au corps de l’enfant).

Recommandation : Transformez cette connaissance en réflexe de sécurité. Auditez vous-même les jouets de vos enfants avec des tests simples et consultez systématiquement le site RappelConso pour déjouer les pièges des produits dangereux.

Chaque parent connaît ce moment : face à un rayon de jouets colorés, le choix se fait souvent sur un coup de cœur, une promesse de rires ou un espoir d’éveil. Pourtant, derrière chaque objet se cache un monde invisible de réglementations, de tests et de décisions drastiques. Pourquoi ce petit hochet a-t-il cette forme étrange ? Pourquoi ce déguisement semble-t-il si peu inflammable ? Et pourquoi ce joli train en bois hérité de grand-père pourrait-il être une fausse bonne idée ? Souvent, nous percevons ces normes comme des contraintes administratives, un jargon technique réservé aux industriels et aux autorités de contrôle.

La plupart des conseils se limitent à vérifier l’âge recommandé ou la présence du logo « CE ». Ces réflexes sont essentiels, mais ils ne répondent pas à la question fondamentale : pourquoi ? Pourquoi cette limite d’âge ? Pourquoi ce logo ? La réalité est bien plus fascinante. Chaque règle, chaque interdiction, chaque détail de conception d’un jouet sécurisé n’est pas le fruit du hasard ou d’une bureaucratie zélée. C’est la traduction directe et pragmatique d’une donnée scientifique, médicale ou physique. C’est la science qui se met au service de la protection des plus vulnérables.

Et si la véritable clé pour protéger nos enfants n’était pas seulement de suivre les règles, mais de comprendre la logique implacable qui les a créées ? Cet article vous propose de passer de l’autre côté du miroir. Nous n’allons pas simplement lister des normes, nous allons les décortiquer pour révéler la science qui s’y cache. En comprenant le « pourquoi » derrière le test du rouleau de papier toilette, la chimie du règlement REACH ou la physique du test d’inflammabilité, vous ne serez plus un simple consommateur inquiet, mais un parent expert et éclairé, capable de faire des choix en pleine conscience.

Ce guide va donc explorer les fondements scientifiques de la sécurité des jouets. En passant en revue les risques mécaniques, chimiques, sonores et même historiques, nous vous donnerons les clés pour comprendre comment les ingénieurs et les législateurs pensent pour protéger ce que vous avez de plus cher.

Sommaire : La science cachée derrière les normes de sécurité des jouets

- Votre jouet passe-t-il le test du rouleau de papier toilette ? L’astuce simple pour savoir s’il est dangereux pour votre bébé

- La norme REACH pour les nuls : comment l’Europe vous protège (un peu) des produits chimiques dans les jouets

- Le son de ce jouet est-il dangereux ? Comment tester le volume sonore pour protéger les oreilles de votre enfant

- Le test du feu : ce que subissent les déguisements de vos enfants pour ne pas s’enflammer à la moindre bougie d’anniversaire

- Le danger des jouets vintage : pourquoi le train en bois de grand-père n’est peut-être pas une si bonne idée

- Les produits toxiques cachés dans les jouets de votre enfant : le guide pour choisir des matériaux sains

- « Je déclare sur l’honneur » : pourquoi le marquage CE repose sur la bonne foi du fabricant (et pourquoi il faut parfois s’en méfier)

- Jouet non conforme ou contrefait : le guide du consommateur pour reconnaître les pièges et faire valoir vos droits

Votre jouet passe-t-il le test du rouleau de papier toilette ? L’astuce simple pour savoir s’il est dangereux pour votre bébé

Avant l’âge de trois ans, la principale façon pour un enfant d’explorer le monde est de porter les objets à sa bouche. Cette phase orale, tout à fait normale, présente le risque le plus direct et le plus grave : l’étouffement. La science derrière la prévention de ce risque est une question de simple géométrie. La trachée d’un jeune enfant a un diamètre d’environ 4 cm. Tout objet plus petit peut potentiellement s’y loger et bloquer les voies respiratoires. Pour matérialiser ce danger, les normes de sécurité (notamment la norme EN 71) ont défini un gabarit de test standardisé : le cylindre d’épreuve. Cet outil, utilisé en laboratoire, a un diamètre fixe de 3,17 cm. Si un jouet, ou n’importe laquelle de ses parties détachables, peut y entrer entièrement, il est jugé dangereux pour un enfant de moins de 36 mois.

L’astuce du rouleau de papier toilette est la transposition directe de ce test officiel à la maison. Un rouleau standard a un diamètre d’environ 4 cm, ce qui en fait un excellent indicateur, légèrement plus prudent que le cylindre officiel. S’il y a le moindre doute, ce test simple est d’une fiabilité redoutable. Mais le risque ne se limite pas aux jouets eux-mêmes. Il faut considérer les petites parties qui peuvent se détacher : les yeux d’une peluche, les roues d’une petite voiture, ou les couvercles des compartiments à piles. Le danger des petites pièces est omniprésent, comme le rappelle tristement le fait que près de 3 enfants par jour avalent une pile bouton au lithium en France, un objet petit mais aux conséquences dévastatrices.

Votre plan d’action pour un audit anti-étouffement

- Le test du cylindre maison : Prenez un rouleau de papier toilette vide. Essayez de faire passer le jouet ou ses parties potentiellement détachables à travers. Si un élément passe entièrement, il est à écarter pour un enfant de moins de 3 ans.

- L’épreuve de la traction : Tirez modérément sur toutes les petites parties cousues ou collées (yeux, nez de peluches, boutons). Elles ne doivent montrer aucun signe de faiblesse. Testez également la solidité des coutures des doudous.

- Vérification des piles : Le compartiment à piles, surtout pour les piles bouton, doit être sécurisé. Il doit impérativement nécessiter l’usage d’un outil (comme un tournevis) pour être ouvert, ou un mécanisme à double action (pousser et tourner en même temps).

- Inspection des jouets cassés : Un jouet qui se brise peut créer des arêtes vives et libérer de petites pièces internes. Jetez immédiatement tout jouet en plastique dur qui est fissuré ou cassé.

- Contrôle des cordons et ficelles : Pour éviter les risques de strangulation, les cordes, ficelles ou rubans sur un jouet destiné aux moins de 3 ans ne doivent pas dépasser 22 cm de longueur.

Cette approche mécanique de la sécurité est la première ligne de défense, celle qui protège contre les dangers immédiats et visibles. Mais certains des risques les plus insidieux sont totalement invisibles à l’œil nu.

La norme REACH pour les nuls : comment l’Europe vous protège (un peu) des produits chimiques dans les jouets

Un jouet peut sembler parfaitement sûr d’un point de vue mécanique, mais cacher des dangers invisibles au niveau moléculaire. C’est le domaine de la chimie, régi en Europe par le tentaculaire règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Son objectif est simple en théorie : s’assurer que les substances chimiques utilisées dans les produits de consommation, y compris les jouets, ne nuisent pas à la santé humaine. Pour un jouet, la question n’est pas seulement de savoir s’il contient une substance potentiellement nocive, mais si cette substance peut migrer du jouet vers l’enfant. C’est le concept de bio-accessibilité. La salive, la sueur ou le simple contact avec la peau peuvent « extraire » des molécules du plastique ou de la peinture.

REACH interdit ou limite donc des centaines de substances dans les jouets, comme les phtalates (utilisés pour assouplir les plastiques, suspectés d’être des perturbateurs endocriniens), le bisphénol A (BPA) ou certains métaux lourds (plomb, cadmium) présents dans les peintures. La science ici est toxicologique : on évalue le risque d’une substance non seulement sur sa toxicité intrinsèque, mais aussi sur le niveau d’exposition probable chez un enfant. Malheureusement, la vigilance est de mise, notamment avec les produits vendus en ligne. Une enquête récente de la DGCCRF est alarmante : 79% des jouets prélevés sur les marketplaces sont non-conformes, dont une part significative pour des raisons chimiques.

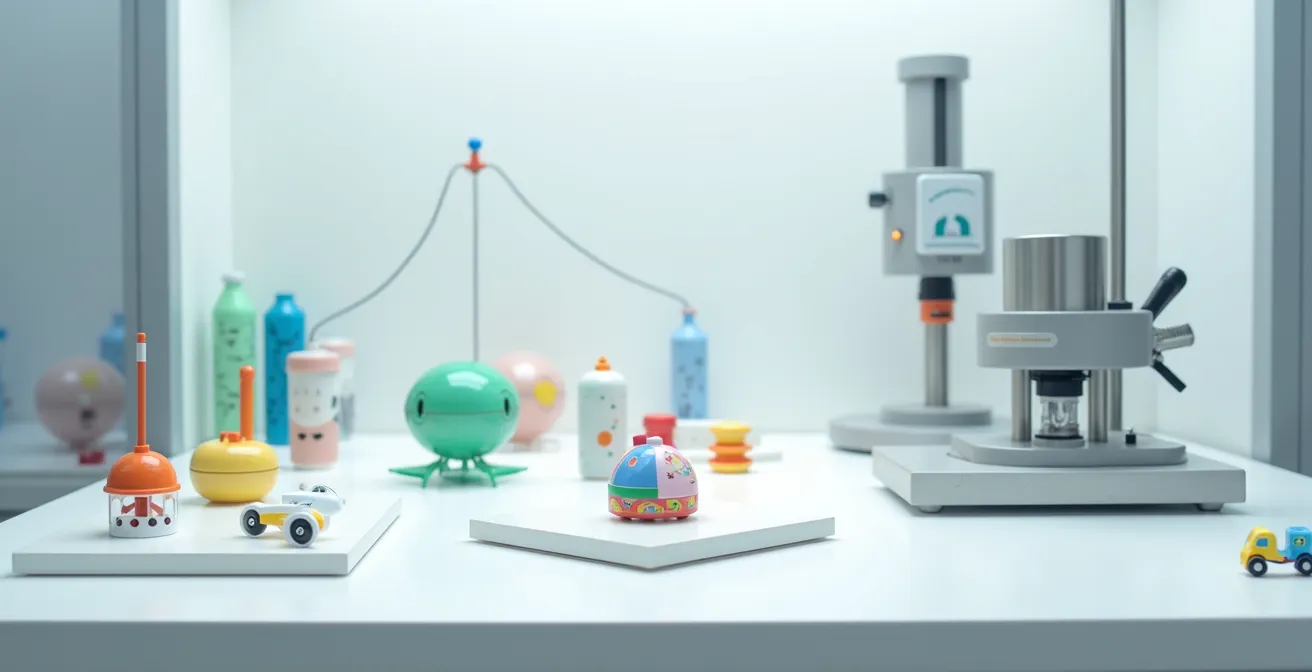

Pour comprendre comment ces contrôles fonctionnent concrètement, il faut imaginer un travail de détective en laboratoire. C’est ce qui s’est passé lors d’une récente enquête européenne.

L’image ci-dessus illustre l’ambiance de ces laboratoires où la sécurité de nos enfants se joue au niveau de l’infiniment petit. Les spectromètres et autres appareils d’analyse permettent de traquer les substances interdites au-delà des seuils autorisés.

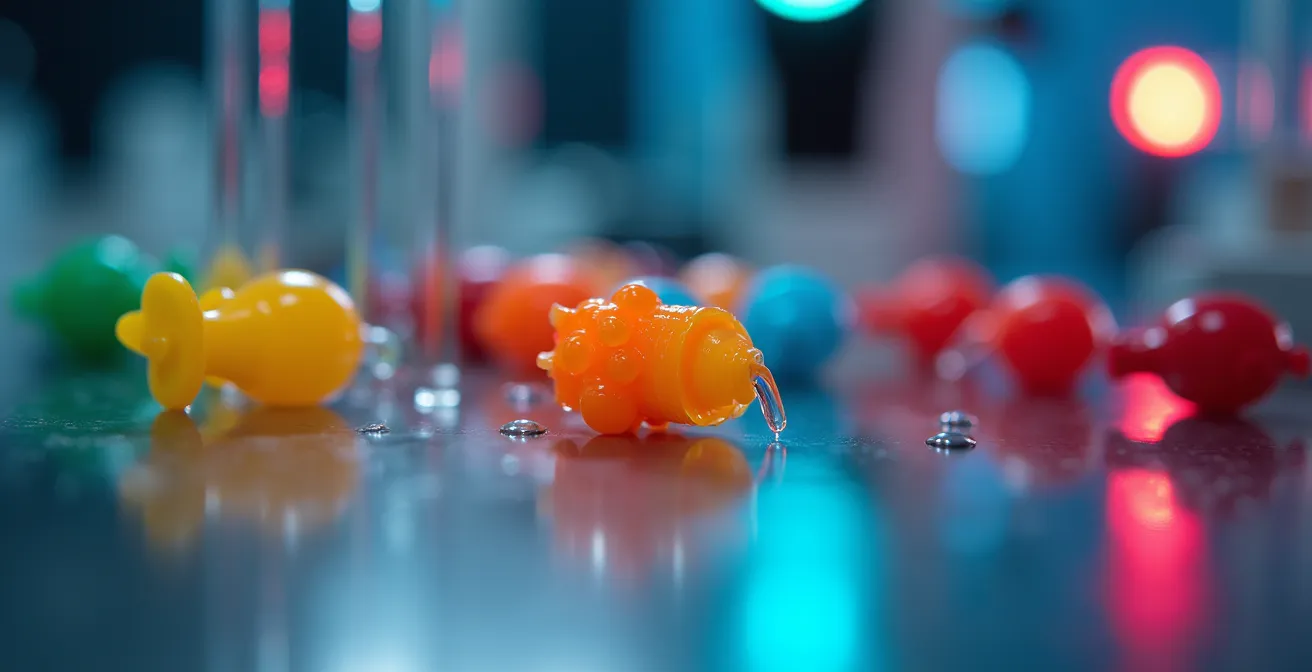

Étude de Cas : Le mystère des canards de bain contaminés

En 2022, une action de contrôle européenne s’est concentrée sur les substances chimiques dans les jouets. En France, la DGCCRF a analysé 14 produits suspects. Parmi eux, des canards de bain en PVC, un classique des salles de bain. Les analyses ont révélé que ces jouets contenaient du Bisphénol A (BPA) à des concentrations supérieures aux limites fixées par la réglementation. Bien que paraissant inoffensifs, ces canards ont été déclarés « dangereux » car le BPA est un perturbateur endocrinien connu. Le risque est d’autant plus élevé que ces jouets sont portés à la bouche et macèrent dans l’eau chaude du bain, ce qui favorise la migration de la substance. Les produits ont été immédiatement retirés du marché français, démontrant l’efficacité de ces contrôles a posteriori.

Après les risques mécaniques et chimiques, il existe une troisième catégorie de danger, plus subtile mais tout aussi réelle : celle qui s’attaque aux sens, et en particulier à l’ouïe fragile des enfants.

Le son de ce jouet est-il dangereux ? Comment tester le volume sonore pour protéger les oreilles de votre enfant

Le système auditif d’un jeune enfant est en plein développement et beaucoup plus sensible que celui d’un adulte. Une exposition à des bruits forts, même de courte durée, peut causer des dommages irréversibles. La science derrière la réglementation sonore des jouets est donc acoustique et physiologique. Elle vise à protéger les délicates cellules ciliées de l’oreille interne. La norme EN 71-1 fixe des limites de pression acoustique très précises, exprimées en décibels (dB). Ces limites varient en fonction de l’usage du jouet.

Deux seuils principaux sont à retenir. Pour les jouets destinés à être portés près de l’oreille (comme les téléphones factices), le niveau sonore ne doit pas dépasser 65 dB. Pour les autres jouets, dits « à main », la limite est de 85 dB, mesurée à une distance de 25 cm. Pour mettre ces chiffres en perspective, 65 dB correspond au bruit d’une conversation normale, tandis que 85 dB s’apparente au bruit d’un mixeur ou d’une rue très passante. Le danger vient souvent de la proximité : un jouet qui semble avoir un volume raisonnable à 50 cm peut devenir dangereux si l’enfant le colle contre son oreille, ce qu’il fera inévitablement.

Heureusement, il n’est pas nécessaire d’avoir un équipement de laboratoire pour faire une première évaluation. Votre smartphone peut devenir un outil de mesure étonnamment efficace. Voici comment procéder pour réaliser un test simple à la maison :

- Téléchargez une application sonomètre gratuite et fiable sur votre téléphone (par exemple : Sound Meter, Decibel X, ou l’application NIOSH Sound Level Meter, reconnue pour sa précision).

- Pour un jouet tenu à distance (voiture, hochet sonore), placez-le à environ 25 cm du microphone de votre smartphone.

- Pour un jouet porté à l’oreille (téléphone jouet), mesurez le son à une distance très proche, environ 2,5 cm du microphone.

- Activez le son du jouet pendant une trentaine de secondes et notez le niveau maximal en décibels (dB) affiché par l’application.

- Comparez les résultats aux seuils critiques : le son est-il bien inférieur à 65 dB pour les jouets d’oreille et à 85 dB pour les autres ?

- En cas de dépassement, la solution la plus simple est souvent de mettre un morceau de ruban adhésif sur le haut-parleur pour atténuer le son, de limiter le temps de jeu, ou, plus radicalement, de retirer les piles.

Ce type de risque sensoriel, tout comme les risques mécaniques et chimiques, est pris en compte dans des scénarios d’utilisation normale. Mais les normes doivent aussi anticiper les accidents les plus extrêmes.

Le test du feu : ce que subissent les déguisements de vos enfants pour ne pas s’enflammer à la moindre bougie d’anniversaire

Le scénario fait froid dans le dos : un enfant déguisé en super-héros ou en princesse s’approche trop près des bougies du gâteau d’anniversaire. C’est pour éviter que ce moment de fête ne tourne au drame que les normes d’inflammabilité des jouets, et en particulier des déguisements, sont si strictes. La science ici est celle de la combustion des matériaux. L’objectif de la norme EN 71-2 n’est pas de rendre les jouets totalement ininflammables (ce qui est souvent techniquement impossible ou trop coûteux), mais de ralentir la propagation de la flamme pour laisser le temps de réagir.

Le test officiel est très visuel. Un échantillon du tissu du déguisement est tendu sur un cadre et une flamme est appliquée à son extrémité pendant un temps défini. Les experts mesurent alors la vitesse à laquelle la flamme se propage sur le tissu. La limite maximale autorisée pour la plupart des textiles de déguisement est de 10 millimètres par seconde. Si le tissu brûle plus vite, le produit est déclaré non conforme et dangereux. Cette vitesse a été calculée pour donner à un adulte le temps d’éteindre les flammes ou d’arracher le vêtement avant que des brûlures graves ne surviennent. Les fabricants utilisent pour cela des fibres synthétiques traitées avec des produits ignifugeants ou choisissent des matériaux ayant naturellement une faible combustibilité.

Ces contrôles sont particulièrement intenses avant les périodes à risque comme Halloween ou le Carnaval. Ils permettent de retirer du marché des milliers de produits dangereux, comme le montrent les chiffres des douanes et de la répression des fraudes qui ont procédé à la destruction de 225 000 jouets jugés dangereux en 2023 en France.

Étude de Cas : Opération « coup de chaud » avant Halloween

Consciente des risques, la DGCCRF a mené une vaste opération de contrôle en 2022 avant les fêtes d’Halloween et de Mardi Gras. Les agents ont prélevé 674 jouets, incluant de nombreux déguisements, masques et accessoires festifs. Les résultats des analyses en laboratoire ont été édifiants : 47% des produits présentaient des non-conformités et 19% se sont révélés dangereux. Plusieurs déguisements pour enfants ont échoué au test d’inflammabilité. Leurs tissus présentaient une vitesse de propagation de la flamme bien supérieure aux 10 mm/s autorisés, les transformant en véritables torches potentielles. Ces articles ont fait l’objet d’un retrait et d’un rappel immédiats pour protéger les jeunes consommateurs.

Toutes ces normes ultra-modernes s’appliquent aux jouets neufs. Mais qu’en est-il des trésors qui dorment dans nos greniers, porteurs d’une valeur sentimentale inestimable ?

Le danger des jouets vintage : pourquoi le train en bois de grand-père n’est peut-être pas une si bonne idée

Transmettre un jouet de génération en génération est un geste chargé d’émotion. Ce petit train en bois, cette poupée de porcelaine ou cette voiture en métal ont une âme que les jouets modernes n’ont pas. Pourtant, d’un point de vue sécuritaire, ils peuvent représenter un véritable anachronisme. Les normes de sécurité ont considérablement évolué en quelques décennies. Un jouet fabriqué dans les années 70 ou 80, même de grande qualité, n’a été soumis à aucune des règles que nous venons de décrire. Il présente donc des risques multiples, souvent insoupçonnés.

Le danger le plus courant est chimique. Les peintures utilisées à l’époque contenaient fréquemment des niveaux élevés de plomb, un métal lourd extrêmement toxique pour le système nerveux en développement de l’enfant. Le simple fait de poncer un tel jouet sans protection peut libérer des poussières de plomb dangereuses à inhaler. Les vernis pouvaient également contenir d’autres substances aujourd’hui interdites. D’un point de vue mécanique, les risques sont aussi présents : petites pièces facilement détachables, espacements pouvant coincer les doigts, cordons trop longs présentant un risque de strangulation… L’avertissement de la DGCCRF est clair : il faut être extrêmement prudent avec les jouets anciens.

Faut-il pour autant jeter ces trésors sentimentaux ? Pas nécessairement. Si l’on est prêt à y consacrer du temps, il est possible de les rénover pour les rendre beaucoup plus sûrs. Cela demande cependant une approche méticuleuse, presque scientifique, pour s’assurer d’éliminer les dangers du passé sans en créer de nouveaux.

Plan d’action : Votre guide pour une rénovation sécurisée d’un jouet ancien

- Protection avant tout : Avant de toucher au jouet, équipez-vous. Portez un masque de protection (type FFP2 ou FFP3) et des gants pour éviter d’inhaler ou de toucher des particules de peinture au plomb lors du ponçage.

- Le ponçage délicat : Utilisez un papier de verre à grain fin (120) pour poncer délicatement toute la surface. L’objectif est de retirer l’ancien vernis et la couche de peinture, pas d’attaquer le bois. Travaillez dans un espace bien aéré.

- Nettoyage méticuleux : Une fois le ponçage terminé, nettoyez le jouet avec un chiffon humide pour retirer la totalité des poussières résiduelles.

- La sous-couche protectrice : Appliquez une sous-couche spéciale pour bois. Assurez-vous qu’elle soit certifiée conforme à la norme jouet EN 71-3, une information généralement disponible en magasin de bricolage.

- La peinture « Norme Jouet » : La clé est d’utiliser une peinture portant explicitement la mention « Norme Jouet EN 71-3« . Il s’agit le plus souvent de peintures acryliques à l’eau, garantissant l’absence de migration de métaux lourds.

Cette question des matériaux est centrale, non seulement pour les jouets anciens, mais aussi pour tous les jouets neufs que nous achetons.

Les produits toxiques cachés dans les jouets de votre enfant : le guide pour choisir des matériaux sains

Au-delà des quelques substances les plus connues comme le plomb ou les phtalates, l’univers des matériaux pour jouets est complexe. Entre le plastique, le bois, le tissu ou le caoutchouc, comment s’y retrouver et faire des choix éclairés pour la santé de son enfant ? La science ici est celle des matériaux et de leur composition. L’enjeu est de minimiser l’exposition de l’enfant à un « cocktail » de substances chimiques à faibles doses dont les effets sur le long terme sont encore mal connus. L’idée n’est pas de viser un impossible « risque zéro », mais de privilégier les matériaux les plus inertes et les fabricants les plus transparents.

Pour les jouets en plastique, la vigilance est de mise. Il faut éviter les plastiques PVC souples non identifiés (qui peuvent contenir des phtalates) et se méfier des jouets à l’odeur chimique forte et persistante, signe potentiel de la présence de composés organiques volatils (COV). Le bois brut, non traité, est une excellente alternative. Mais dès qu’il est peint ou verni, la question de la composition de ces revêtements se pose à nouveau. Pour les jouets en tissu (peluches, doudous), le risque vient des teintures, des traitements anti-feu ou anti-moisissures qui peuvent être irritants pour la peau.

Face à cette complexité, les labels peuvent être des alliés précieux. Ils ne sont pas des garanties absolues, mais ils témoignent d’une démarche de la part du fabricant pour aller au-delà des exigences réglementaires minimales. Apprendre à les reconnaître est un pas de plus vers une consommation consciente. Le tableau suivant synthétise les principaux labels de confiance que vous pouvez rencontrer et ce qu’ils garantissent réellement.

Ces différents labels offrent des garanties variées, comme le montre cette analyse comparative des certifications disponibles pour les jouets.

| Label | Matériau concerné | Garanties | Limites |

|---|---|---|---|

| FSC (Forest Stewardship Council) | Bois | Le bois provient de forêts gérées de manière durable et responsable. | Ne garantit en rien l’absence de vernis ou de peintures toxiques sur le produit final. |

| GOTS (Global Organic Textile Standard) | Textiles | Le produit contient au minimum 70% de fibres biologiques. L’usage de substances chimiques dangereuses est très limité à toutes les étapes de production. | Ne couvre pas les éléments non textiles du jouet (ex: yeux en plastique, rembourrage synthétique). |

| Oeko-Tex Standard 100 | Textiles | Le produit textile fini a été testé et est exempt de substances nocives pour la santé humaine (pesticides, métaux lourds, etc.). | Ne garantit pas que les fibres soient d’origine biologique ou écologique. |

| NF Environnement | Tous matériaux | Le produit a un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie (de la matière première au recyclage). | Les critères précis varient d’une catégorie de produit à l’autre, ce qui peut le rendre difficile à interpréter. |

Cependant, même avec le meilleur matériau du monde, la sécurité repose sur un élément central, souvent mal compris : le fameux marquage CE.

« Je déclare sur l’honneur » : pourquoi le marquage CE repose sur la bonne foi du fabricant (et pourquoi il faut parfois s’en méfier)

Pour de nombreux parents, le logo « CE » apposé sur un jouet est le sésame, la garantie ultime de sécurité. C’est une erreur de perception dangereuse. Contrairement à certaines certifications, le marquage CE n’est pas un label de qualité ou un certificat délivré par un organisme indépendant. Il s’agit d’une auto-déclaration. En apposant ce logo, le fabricant (ou l’importateur) déclare sur l’honneur que son produit est conforme à l’ensemble des exigences de sécurité européennes applicables. Il s’engage à avoir réalisé (ou fait réaliser) les tests nécessaires et à tenir à disposition des autorités la documentation technique le prouvant.

Le système repose donc entièrement sur la bonne foi et le professionnalisme du fabricant. Pour les grandes marques établies, l’enjeu de réputation est tel que cette promesse est généralement fiable. Mais pour des fabricants moins scrupuleux, souvent situés hors de l’UE et vendant via des plateformes en ligne, la tentation est grande d’apposer un logo CE frauduleux sur un produit qui n’a jamais vu l’ombre d’un laboratoire de test. Les contrôles des autorités, comme la DGCCRF en France, se font a posteriori, une fois le produit sur le marché. Et les résultats de ces contrôles incitent à la plus grande prudence. En 2023, les tests en laboratoire menés par la DGCCRF ont révélé que 47% des jouets testés présentaient des non-conformités et que 19% étaient même jugés dangereux.

Le marquage CE est donc un prérequis indispensable, mais insuffisant. L’absence du logo doit vous faire fuir immédiatement. Sa présence doit vous inciter à poursuivre votre examen critique. Un consommateur averti peut devenir un acteur de la surveillance du marché. Pour cela, un outil mis en place par le gouvernement est particulièrement puissant : le site RappelConso. Il recense tous les produits faisant l’objet d’une procédure de rappel. S’inscrire à ses alertes est un réflexe citoyen.

- Rendez-vous sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr.

- Cliquez sur « Créer une alerte », généralement situé en haut à droite de la page.

- Dans le formulaire, sélectionnez la catégorie principale « Puériculture et articles pour enfants ».

- Affinez votre choix en sélectionnant la sous-catégorie « Jouets ».

- Renseignez votre adresse e-mail pour recevoir directement les nouvelles alertes de rappel concernant les jouets.

- N’oubliez pas de valider votre inscription en cliquant sur le lien que vous recevrez par e-mail.

Cette vigilance est d’autant plus importante qu’elle est votre meilleur rempart contre les produits qui ne sont pas seulement non conformes, mais délibérément frauduleux.

À retenir

- La physique de l’étouffement : La règle des « petites pièces » est basée sur le diamètre de la trachée d’un jeune enfant. Le test du rouleau de papier toilette est une simulation fiable du test officiel.

- La chimie invisible : Les normes comme REACH visent à limiter l’exposition à des substances toxiques (phtalates, plomb…) qui peuvent migrer du jouet au corps de l’enfant par la salive ou le contact.

- Le marquage CE est une promesse, pas une preuve : Il s’agit d’une auto-déclaration du fabricant. Sa présence est obligatoire mais ne dispense pas d’un examen critique du jouet.

Jouet non conforme ou contrefait : le guide du consommateur pour reconnaître les pièges et faire valoir vos droits

La dernière ligne de défense, c’est vous. Savoir reconnaître un jouet potentiellement dangereux ou contrefait et connaître la procédure pour le signaler est un pouvoir considérable. Les produits non conformes ou contrefaits se retrouvent souvent sur les marchés, dans les solderies ou sur des plateformes de vente en ligne peu regardantes. Certains indices doivent immédiatement éveiller vos soupçons : un prix anormalement bas, un emballage de mauvaise qualité, des fautes d’orthographe sur la boîte, ou l’absence totale des mentions obligatoires (nom du fabricant, marquage CE, avertissements de sécurité).

Un jouet contrefait n’est pas seulement un manque à gagner pour la marque originale ; c’est un risque majeur pour la sécurité. Le contrefacteur n’a aucun intérêt à respecter les normes. Il utilisera les plastiques les moins chers (et souvent les plus toxiques), des peintures chargées en métaux lourds et ne se souciera ni de la solidité des petites pièces, ni des risques d’inflammabilité. Visuellement, la copie peut être proche de l’original, mais sa composition et sa construction en font une bombe à retardement.

Si vous avez un doute sur un jouet ou si un accident, même mineur, se produit, il est essentiel d’agir. Ne vous contentez pas de jeter le jouet. Votre signalement peut empêcher que d’autres enfants ne soient mis en danger. La procédure est simple et peut se faire entièrement en ligne. Conservez le jouet en question ainsi que la preuve d’achat. Tentez d’abord de trouver une solution avec le vendeur. En cas d’échec ou de danger avéré, la plateforme SignalConso (signal.conso.gouv.fr) est l’outil désigné. Il vous permet de décrire le problème, de joindre des photos et de le signaler directement aux services de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui pourront décider de lancer une enquête.

Pour appliquer concrètement ces connaissances, commencez dès aujourd’hui par effectuer un audit de sécurité sur les jouets déjà présents à la maison en utilisant les techniques décrites, et prenez l’habitude de consulter RappelConso avant chaque nouvel achat. C’est en devenant un maillon actif de la chaîne de surveillance que vous protégerez le mieux votre enfant et les autres.